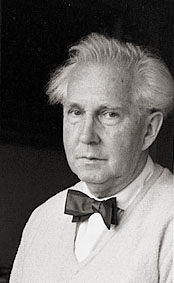

Erich Arendt

Lyriker, Übersetzer

Geboren am 15. April 1903 in Neuruppin

Gestorben am 25. September 1984 in Wilhelmshorst

Lyriker, Übersetzer

Geboren am 15. April 1903 in Neuruppin

Gestorben am 25. September 1984 in Wilhelmshorst

Humanistisch geprägt

Den in Neuruppin geborenen Dichter Erich Arendt zog es oft in den Mittelmeerraum, die Wiege der Zivilisation

Den in Neuruppin geborenen Dichter Erich Arendt zog es oft in den Mittelmeerraum, die Wiege der Zivilisation

NEURUPPIN - Die tiefgründige Lyrik hat einen schweren Stand in einem immer schnelllebiger werdenden Informationszeitalter. Für Lyriker gilt dasselbe. Kein Neuruppiner will einen Cent dafür geben, dass die Bronzeplastik, die im Alten Gymnasium Erich Arendt abbildet, in der Fontanestadt verbleibt (RA berichtete). Als am 15. April 2003 mit einer Ausstellung in Rheinsberg der 100. Geburtstag Arendts gefeiert wurde, sagte der damalige PDS-Bürgermeister Otto Theel: "Die Stele gehört in unsere Stadt. Einen dauerhaften Standort werden wir im mit Plätzen sehr reich bedachten Neuruppin sicher finden." Doch im April wird sie zurückkehren nach Magdeburg, von wo sie vor zwei Jahren zur Ausstellung hergebracht wurde - und aus Neuruppin still und heimlich verschwunden sein.

Fast ist es so, als wolle die Geburtsstadt es dem Dichter heimzahlen, dass er ihr im Alter von 22 Jahren für immer den Rücken kehrte. Aus einfachen Verhältnissen kommend - sein Vater war Hausmeister, seine Mutter Waschfrau - hatte er es in Neuruppin immerhin zum Volksschullehrer gebracht. Doch ein bürgerlicher Beruf allein befriedigte ihn offenbar nie. Schon von frühester Jugend an suchte er den Kontakt zu Künstlern. Eine erste Anlaufstelle war die Handwerkersiedlung Gildenhall. Doch die Geburtsstadt Fontanes konnte ihm offenbar weder intellektuell-kreative Freiheit versprechen noch wirtschaftliche Sicherheit. In den Inflationsjahren hatte er mit unterschiedlichen Beschäftigungen - Kulissenmaler, Fahnennäher, Hilfsjournalist - Berufserfahrung sammeln müssen. In Berlin-Neukölln fand er an einer reformpädagogischen Schule seine erste und in gewissem bürgerlichen Sinne auch einzige berufliche Station.

Die Reichshauptstadt der Zwanzigerjahre war mit vier Millionen Einwohnern kulturelles Zentrum Europas. Hier begann Arendt in der damals weithin bekannten, von Herwarth Walden herausgegebenen Zeitschrift "Der Sturm" erste Gedichte zu veröffentlichen. Dennoch gingen seine ersten Verse nicht über das Epigonale hinaus: Im Duktus waren sie deutlich an August Stramm angelehnt, der die deutsche Dichtung radikal erneuerte und als kaiserlicher Offizier im Ersten Weltkrieg fiel. 1929 hatte der aufstrebende junge Literat Arendt seine erste Schaffenskrise: Kein Geringerer als Johannes R. Becher schalt seine Werke als zu bürgerlich. Ein Schock für ihn, der sich von Beginn an für die kommunistisch-proletarische Bewegung eingesetzt hat. Monate später greift er erst wieder zur Feder. Er ändert seinen Stil grundlegend. Die schon in den ersten Gedichten zum Tragen kommende aufklärerische Gesinnung gab er nicht preis.

Mit einer Halbjüdin verheiratet und als Mitgründer des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller war das Dritte Reich keine Heimat für Erich Arendt. Er ging wie so viele Gleichgesinnte ins Exil. Die Trauminsel Mallorca schien für einen jungen Kommunisten wie ihn zuerst eine sichere Station. Nicht nur die traumhaft schöne Landschaft lockte, Spanien wurde von einer linken Volksfrontregierung regiert. Dass das nicht so bleiben sollte, ist jedem Geschichtsbeflissenen bekannt. Die nationalspanischen Truppen des rechtsgerichteten Generals Francisco Franco trieben auch Arendt fort. Nach einem Engagement in einer katalanischen Division gelangte der deutsche Dichter über viele Umwege nach Paris. Dort marschierte die Wehrmacht 1941 ein. Der Lyriker und seine Frau entkamen nach Kolumbien.

Es war ein bisschen wie das Paradies für das Ehepaar. Er publizierte sein erstes Buch, sie verdienten Geld mit dem Verkauf von Pralinen und Marzipan, bereisten die traumhafte Karibik. Doch während die Alliierten den nationalsozialistischen Albtraum aus Deutschland gefegt hatten, änderte sich die politische Lage im Exil. Nach einem Attentat auf einen liberalen Politiker durchzog eine Verfolgungswelle das Land, gerichtet auch gegen politische Emigranten. Arendt gelang es dank der Hilfe eines Freundes, der im Begriff war in der SED Karriere zu machen, seine Sehnsucht nach der Heimat zusammen mit seiner Frau nachzugehen.

Nach 22 Jahren des Exils betrat er wieder den Boden, der jetzt einem vermeintlich Neuen Deutschland gehörte. Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse sagte in Rheinsberg zur Ausstellungseröffnung 2003, er sei ein Dichter in der DDR, "aber kein DDR-Dichter" gewesen. Tatsächlich trat das ehemalige KPD-Mitglied nie der SED bei. Aber dieser Staat war für einen, der in seinen besten Jahren stets vor seinem Land davon laufen musste, ein sicherer und deshalb auch geliebter Platz. Auch als nach der Biermann-Ausbürgerung, gegen die er wie viele andere Literaten protestierte, ein bedeutender Teil der Schriftsteller-Prominenz der DDR den Rücken kehrte, blieb er. Peter Huchel, der den SED-Staat bereits 1971 gen Westen verlassen hatte, tat dies, nicht ohne seinem Mitstreiter Arendt sein Haus in Wilhemshorst praktisch vermacht zu haben. Dort lebte der Autor bis zu seinem Tod.

Doch zu Hause hielt es den Weitgereisten nie. Dem mittlerweile vielsprachigen Autor hatte es vor allem das Mittelmeer angetan - aber gerade nicht wegen seiner Schönheit. "Der Mittelmeerraum ist schon früh ein humaner ... als es in anderen Breiten noch die Herrschaft des Blutes gab", stellte er diesen häufig besuchten Raum bewusst dem Land gegenüber, das zweimal einen Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat.

Der Kalte Krieg schuf unter Walter Ulbricht wiederum andere, ebenso hässliche Fronten: Für den Reiselustigen dürfte der Mauerbau eine der bittersten Erfahrungen gewesen sein. Als er 1963 nach Brasilien wollte, untersagten es ihm die Behörden. Das einzige Rückzugsgebiet - wenn es für den seit 1952 von der Stasi Überwachten ein solches geben konnte - wurde für sein Fernweh und das seiner Frau neben dem Domizil auf Hiddensee Nessebar in Bulgarien. Erst nachdem er seine Rente bekam, reiste er, vor großem Publikum lesend, häufiger wieder in den Westen, so in die Benelux-Staaten, nach Frankreich, aber auch nach Westdeutschland, wo er als ein sich vom SED-Regime distanzierender Intellektueller zunehmend an Popularität gewann. Unter den zeitgenössischen Autoren genoss er einen hohen Ruf. Als er 75 Jahre alt wurde, zeigten in der Festschrift 80 Beiträge zeitgenössischer Autoren, dass er augenscheinlich für viele Literaten ein geistiger Bezugspunkt geworden war. Ob Arendt damals geglaubt hätte, dass es 25 Jahre später mit Wolfgang Thierse kein zeitgenössischer Verseschmied, sondern ein, wenn auch prominenter, Leser ist, der die Laudatio hält?

Arendt ist als Übersetzer des chilenischen Literatur-Nobelpreisträgers Pablo Neruda fast berühmter geworden als durch seine eigenen Werke. In seinem ersten in der DDR veröffentlichten Band "Bergwindballade" verarbeitete er Erlebnisse im Spanischen Bürgerkrieg. Die ferne Liebe zum - historische gesehen - humanistisch geprägten Mittelmeerraum tritt in späteren Gedichtbänden zu Tage, die Titel wie "Trug doch die Nacht den Albatros", "Ägäis" oder "Gesang der sieben Inseln" tragen. Er trug viel dazu bei, die in der DDR lange verfemte Lyrik des Expressionismus zu neuem Ansehen zu verhelfen. Arend wurde zu Lebzeiten mehrfach für sein Schaffen ausgezeichnet. Pikanterweise ist eine seiner Auszeichnungen benannt nach einem, der ihn in jungen Jahren eins auf die intellektuelle Rübe gegeben hatte: Den Johannes-R.-Becher-Preis bekam er 1966. Den Nationalpreis der DDR erhielt Arendt 1952, als Becher noch lebte. Das ist kein Zufall. Denn die Ironie der Geschichte wollte es, dass dies auf Veranlassung des Dichters der DDR-Nationalhymne geschah. Zwei Jähre vor seinem Tod am 25. September 1984 erhielt er den Nationalpreis der DDR II. Klasse. Diesmal war es die Autorin Christa Wolf, die ihn dafür vorschlug. Dieser Preis war der letzte von vielen, die Arendt zu Lebzeiten erhielt, darunter Übersetzerpreise oder Auszeichnungen von Stiftungen, darunter auch die Ehrengabe des Kulturkreises im Bundesvorstand der Deutschen Industrie.

Arendts Bücher werden derzeit auch von einem westdeutschen Verlag herausgebracht. Von seiner "Bergwindballade. Gedichte des spanischen Freiheitskampfes" bis hin zum Alterswerk "entgrenzen" gibt sie der Rimbaud-Verlag aus Aachen heraus. Zehn Gedichtbände umfasst die Gesamtausgabe. "Wellenweise" lassen sie sich absetzen, umschreibt Verlagsleiter Walter Hörner den ökonomischen Erfolg. Zum 100. Geburtstags Arendts gab es einigen Absatz. Jetzt sei es "relativ still".

In Neuruppin standen nicht nur die Wiegen der beiden größten Söhne der Stadt, Karl Friedrich Schinkel und Theodor Fontane. Auch andere, die in der selbst ernannten preußischsten aller preußischen Städte das Licht der Welt erblickten, haben es zu mehr oder weniger Ruhm gebracht. Der Ruppiner Anzeiger stellt zum 750-jährigen Stadtjubiläum eine Reihe von Persönlichkeiten vor, die mit Neuruppin als ihrem Geburtsort verbunden sind. Der Lyriker Erich Arendt war einer von ihnen.

Erich Arendt in Zitaten

"Plötzlich sah ich das Wort, seine Gestaltung und Dynamik, und wie ein Wort zum anderen stehen muss, erst das Gedicht ausmacht und nicht die Sentimentalität der Efeuranken."

"Menschen sind Worttiere."

"Dichtung verlangt Mitleben. Sie ist kein leichtfertiges, leicht fertiges Spiel zu großem Zeitvertreib. Immer bleibt ein Rest, der rational schwer zu fassen und nicht bewusst zu schaffen ist, ein Geheimnisvolles, das aus dem Unbewussten herkommt und mitschafft."

"Das Gedicht macht Hintergründe offen, steht gegen die Geschichte oder will die Geschichte als eine Illusion bezeichnen, damit der Mensch nicht immer wieder verführt wird durch irgendwelchen großen Worte oder Ideologien."

"Das Grundbedürfnis des Kindes, die Gefühlsweit, darf nicht verloren gehen. In ihr geschieht das seelische Wachsen und Erwachen."

Aus der Trauerrede vom 8. Oktober 1984:

"Menschen sind Worttiere."

"Dichtung verlangt Mitleben. Sie ist kein leichtfertiges, leicht fertiges Spiel zu großem Zeitvertreib. Immer bleibt ein Rest, der rational schwer zu fassen und nicht bewusst zu schaffen ist, ein Geheimnisvolles, das aus dem Unbewussten herkommt und mitschafft."

"Das Gedicht macht Hintergründe offen, steht gegen die Geschichte oder will die Geschichte als eine Illusion bezeichnen, damit der Mensch nicht immer wieder verführt wird durch irgendwelchen großen Worte oder Ideologien."

"Das Grundbedürfnis des Kindes, die Gefühlsweit, darf nicht verloren gehen. In ihr geschieht das seelische Wachsen und Erwachen."

Aus der Trauerrede vom 8. Oktober 1984:

"Der Kinderlose verzettelte sich nicht in Möglichkeiten seiner Dauer, setzte ganz in die Verwandlung seines Lebens in Dichtung. So gibt er seine Erfahrung nur in der Poesie weiter, die allein seine Witwe ist, seine Erbin."

Werke

Trug doch die Nacht den Albatros, 1951

Bergwindballade. Gediche des spanischen Freiheitskampfes, (1952) 2004. ISBN 3-89086-697-2

Gesang der sieben Inseln, (1957) 2002. ISBN 3-89086-711-1

Flug-Oden, (1959) 2002. ISBN 3-89086-726-X

Ausgewählte Gedichte 1926-1965, Berlin 1966

Säule-Kubus-Gedicht, Berlin 1966

Ägäis, (Leipzig 1967) 1995. ISBN 3-89086-890-8

Feuerhalm, (Leipzig 1973) 2000. ISBN 3-89086-763-4

Tolú. Gedichte aus Kolumbien, (1973) 1997. ISBN 3-89086-867-3

entgrenzen, (Leipzig 1981) 2005. ISBN 3-89086-694-8

Spanienakte Arendt. Aufgefundene Texte, Berlin 1986

Kritische Werkausgabe I / II. Hg. von Manfred Schlösser mit Martin Peschken, Berlin 2003. ISBN 3-87008-134-1 / ISBN 3-87008-135-X

(Quelle Werke: http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Arendt)

(Quelle Porträt-Foto: www.rimbaud.de/arendt.html)

Stele

Um den Ankauf einer Stele von Wieland Förster wird in Neuruppin heftig gestritten. Hier können Sie Presseartikel und Leserbriefe dazu lesen und sich selbst eine Meinung bilden.