Eine kleine Geschichte meines Elternhauses

In Hinter- Pommern

Die Geschichte begann Mitte der zwanziger Jahre in einem kleinen Dorf in Hinterpommern, in einer hügeligen Endmoränen-Landschaft mit kleinen Seen und kargen, sandigen Böden. Das Land war groß, die Städte Tempelburg, Bad Polzin und Neustettin lagen weit. Das Dorf versorgte sich selbst mit Landwirtschaft und kleinem Handwerk. Ein Weg führte vom Dorf in die Feldmark hinaus, er wurde „Abbau" genannt. In einer kleinen Lehmkate mit Strohdach wuchs der kleine Paul als einziges Kind auf. Es kam die Zeit, als „Päule" in die Schule musste. Davor hatte er große Angst. Zwei Zwillingsschwestern, die näher am Dorf wohnten, nahmen ihn in die Mitte und er ging mit. Er war ein eher guter Schüler in der einklassigen preußischen Dorfschule.

In seiner Freizeit hütete er Gänse und passte auf die Ziege auf, im Sommer badete er im kleinen Teich beim Haus. Paul wurde größer - und Deutschland wurde zum „Großdeutschen Reich". Auch Paul sollte daran mit bauen - 1943 als Soldat. Wegen seiner geringen Körperhöhe von 1,60 m wollte man ihn in ein U-Boot schicken, er wollte es nicht. Er wurde nach Kurland (dem westlichen Teil des heutigen Lettlands) verfrachtet - und überlebte. Als alles vorbei war, rächte er sich an dem Mann, der ihm seine Kindheit und Jugend weg genommen hatte - er zerschoss ein Hitler-Bild.

Heimatlos

Sein Vater war im Krieg geblieben - seine Mutter war noch in seiner Heimat, die nun „zur Zeit unter polnischer Verwaltung" stand, wie es noch 20 Jahre später in den Schulatlanten stand. Er wanderte über Mecklenburg nach Schleswig-Holstein bis an den Schaalsee - und blieb rastlos. Seine Mutter holte er über die Grenzen in die Lüneburger Südheide. Er selbst wohnte und arbeitete, wo und was ihm geboten wurde, denn er hatte ja keinen Beruf erlernt, ohne Ziel von Tag zu Tag. Pläne, nach Kanada auszuwandern, verwirklichte er nicht.

Im Lauen- burgischen

Ende der zwanziger Jahre lebte eine kleine Familie von Gutshofarbeitern im Herzogtum Lauenburg. Der Großvater war kleinwüchsig, aber ein sehr angesehener Mann auf dem Gutshof, wo er bis zur Rente 1936 Betriebsrat für damals über 50 fest angestellte Arbeiter (und Dutzende Erntehelfer aus dem Osten, sog. Schnitter) war. Im Sommer wurde auf dem Feld, im Winter im Wald gearbeitet, mit Pferdegespannen und langsam aufkommenden Landmaschinen. Seine Tochter verliebte sich im Frühling, es kam das erste Kind, die Tochter Wilma, dann musste geheiratet werden. Das junge Paar wohnte am Waldrand nah der Straßenkreuzung mit den Eltern in der Waldarbeiter-Kate, die damals noch mit einer zweiten Arbeiterfamilie geteilt werden musste.

Es folgten noch acht Kinder. Wilma musste als älteste Tochter schon früh viel im Haushalt mit helfen und ihre jüngeren Geschwister auch mit erziehen, was zu einem auch später noch etwas gespannten Verhältnis führen musste. Sie ging mit Freude nach Salem in die einklassige Dorfschule bei ihrem verehrten Lehrer Bremer, von dem sie gern erzählte. Wenn sie etwas Zeit für sich hatte, pflegte sie ihr eigenes Stück Garten und fütterte einige Kaninchen. Als sie dann endlich aus dem Haus durfte mit über 20 Jahren, ging sie „in Stellung", wurde also als Haushaltshilfe für Bauern oder Hamburger Bürger tätig. Ihre Mutter suchte in ihren Briefen stets nach der Stelle, wo steht „Mir gefällt es hier gut". Wilma fühlte sich auf einem großen Hof südlich von Lübeck am wohlsten, auch weil dort so viel verschiedenes Vieh gehalten wurde. In Hamburgs Norden lernte sie irgendwie einen jungen Mann kennen mit Namen Emil, der seine Gärtnermeisterprüfung am Ohlsdorfer Friedhof verpatzte. Er schrieb ihr wunderbare, seitenlange Briefe - vergebens.

Begegnungen

Eine Hamburger Freundin riet ihr: „Wilma, heiraten Sie nicht. Haben Sie einen Freund, dann ist jeden Tag Sonntag. Sind Sie verheiratet, ist jeden Tag Alltag."

Wie kam es nun zur Verbindung des rastlosen Heimatflüchtlings und der eingespannten Haushaltshilfe? Wir können beide nicht mehr fragen. Eine Rolle spielte jedoch ein Strohhaufen. Paul wohnte und arbeitete auf dem Grundstück eines Hamburger Spirituosen-Händlers am Steilhang des Schaalsees. Er hatte sich etwas Geld gespart und ein kleines Motorrad gekauft, mit dem er in seiner Freizeit die Umgebung erkundete. Mit diesem Motorrad fuhr er - nach wessen Vermittlung auch immer - zu dem Waldarbeiterhaus, stellte es neben dem Strohhaufen ab und setzte sich dahinter auf eine Strohklappe. Er wusste, die jüngeren Geschwister würden ihn sehen, ins Haus laufen und Wilma rufen: „Kumm rut, Paul sitt wedder achtern Strohhupen!" Sie nahm ihre von der Arbeit schmutzige Schürze und das Kopftuch ab, ging auch hinter den Strohhaufen und erzählte sich mit ihm so allerlei ...

Entscheidungen

Die beiden beschlossen zu heiraten und taten es Mitte November, einen Tag vor seinem 32. Geburtstag. Von Feiern und viel Besuch hielt er nie etwas. So erschrak Wilma, als Paul sich seinen Sonntagsanzug aus- und seine Landarbeiter-Kluft anzog. „Wo wist du hen?" „Ick müt taun Melken." „Doch nich an unsen Hochtiedsdag?!" - Der erste Ehekrach war da.

In der Hälfte eines ehemaligen Bahnwärterhauses zwischen den Dörfern Sterley und Hollenbek wurde eine Wohnung gemietet. Das Leben war sehr schlicht: Elektrischer Strom war vorhanden, Wasser wurde in Eimern von der Schwengel-Pumpe geholt. Ehemann Paul fuhr mit dem Fahrrad ins Dorf Sterley und arbeitete auf dem Hof von Bauer Meusen. Wilma wurde schwanger. Es kamen gleich zwei Kinder: Manfred und Dorothea.

Vor dem Haus fuhr damals noch ein „Tut-Zug" mit einer schweren, lauten und unheimlichen Dampflokomotive, vor dem die kleinen Zwillinge große Angst hatten. Die Bundesbahn begann mit ihren Streckenstilllegungen und wollte das Bahnhaus verkaufen. So musste die junge Familie eine Entscheidung treffen - kaufen oder ein Haus bauen? Die Ersparnisse hatten beide für die Möbel in der Küche und im Schlafzimmer zum großen Teil ausgegeben, mit 200 D-Mark Monatslohn war nicht viel zu machen. Er warnte sie „Wenn du erst 50 Mark betahlen müsst, denn warst du di aver noch ümkieken. - Wat süllt wi daun?" Sie: „Lat uns leiver buen." Wie fast immer traf sie die Entscheidungen.

Der Bürgermeister bot ihnen zwischen den Straßen nach Hollenbek und Neu-Horst zwei Grundstücke zur Wahl: an der Straße nach Mölln und an einem Feldweg auf der anderen Seite des fast zugeschütteten früheren Teiches. Er entschied sich wegen der Ruhe für den Feldweg. Die großen alten Kastanienbäume wurden abgesägt, der Bauplatz war frei.

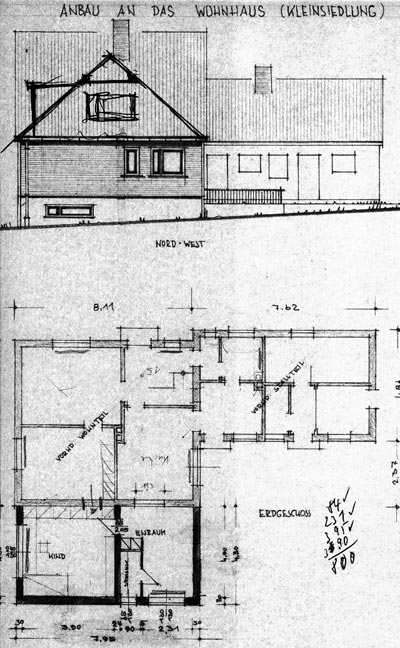

Hausbau

Es wurde eine „Landarbeiter-Kleinsiedlung mit angebautem Stall" gebaut, wie sie für heimatvertriebene Kleinbauern und Kätner damals mit öffentlichen Geldern gefördert wurden. Das Haus war unten fantasielos in vier Räume geteilt: Es hatte zwei Stuben - die Wohnstube und die „kalte Stube" links, den Flur und die Küche rechts (von der Rückseite gesehen). Waschküche, Klo und Badestube wurden im „Stall" untergebracht. Oben waren die Schlafstube und das Kinderzimmer. Der Keller mit vier Räumen bot überreichlich Platz für Vorräte: Weckgläser und Saftflaschen, Kartoffeln und Briketts (und auch alte Möbel, die niemand mehr haben wollte). Im Stall sollten einige Schweine, eine Kuh und Futter Platz finden. Doch solch großes Vieh wurde nie angeschafft. Statt dessen wurde immer ein gutes Dutzend Hühner und etwa ebenso viele Kaninchen, in den ersten Jahren auch Enten und Gänse, gehalten.

Alltag

So war alles geregelt, der Vater fuhr mit dem Fahrrad ins Dorf und arbeitete als Landarbeiter beim Bauern. Die Mutter (hier im Alter von 60 Jahren) sorgte für ihre kleinen Kinder und das Vieh und pflegte den Vorgarten mit vielen bunten Blumen und den Gemüsegarten hinter dem Haus. Einmal in der Woche setzte sie sich auf ihr Fahrrad und fuhr „in die Stadt", also entweder nach Mölln oder Ratzeburg, was etwa gleich weit lag, um einzukaufen, denn beim Dorfkaufmann wurden viele Waren immer teurer.

Schule

Wir Kinder kamen in die damals schon dreiklassige Volksschule. Die 1. bis 4. Klasse waren in einem Raum mit weit über 40 Kindern und einer überforderten Lehrerin; uns fiel das Lernen schwer. Nach zwei Kurzschuljahren (wir wurden noch „zu Ostern" eingeschult, doch es wurde auf die Zeit nach den Sommerferien umgestellt) holten wir in der 3. und 4. Klasse gut auf bei einer gutmütigen und mütterlichen Lehrerin mit viel Freude am Beruf. Nur einzelne Schüler kamen nach der 4. Klasse auf das Gymnasium, die „Lauenburgische Gelehrtenschule", nach Ratzeburg oder in die Mittelschulen nach Ratzeburg oder Mölln. Die Busse fuhren nur dreimal täglich, morgens kurz nach 6, mittags um 1 und abends halb 7. Die Bauern und selbständigen Handwerker besaßen schon Autos und bildeten Fahrgemeinschaften.

Mein Vater konnte sich daran nicht beteiligen, weil er sich schlicht kein Auto leisten konnte, sondern nur seinen Motorroller (DKW "Hobby"). Wir beide blieben auch in unserer Schule, die jetzt mit benachbarten zur „Dörfergemeinschaftsschule" zusammen gelegt wurde. (Bild: Kinderfest auf altem Schulhof vor der Kirche)

Landarbeiter

Ende der 60er Jahre kam nicht nur in den Schulbetrieb ein Umbruch. Die Bauern ließen sich immer mehr dazu hinreißen, zu große und zu teure Landmaschinen zu kaufen. Sie brauchten damit weniger Landarbeiter und keine „Fietzen" (Landwirtschafts-Lehrlinge) mehr - mussten aber auch die Löhne einsparen, weil die Maschinen zu viel Geld verschlangen. Die damalige Landesregierung stemmte sich dagegen und ließ an der „Deula" in Rendsburg und Futterkamp immer noch zum „Landfacharbeiter" weiterbilden. Mein Vater wechselte zu einem Bauern ins Nachbardorf Salem für wenige Jahre. Dann war es auch dort vorbei. Immer mehr kleine Höfe wurden aufgegeben oder zu „Nebenerwerbsbetrieben".

Meine Mutter verschaffte meinem Vater eine Stelle im Brunnenbau. Mit Bohrturm und Lastwagen kam mein Vater jetzt viel im Kreis und darüber hinaus herum. Doch das Unternehmen ging langsam ein.

Städtischer Arbeiter

Meiner Mutter gelang es, ihn bei der Stadt Mölln, Stadtbauamt - Straßen- und Wegebau - unter zu bringen, was schon ein Glück war, hieß es doch verwundert „Wer hat den denn eingestellt? Solche alten Leute nehmen wir doch sonst gar nicht mehr". Der Weg in die Stadt von etwa 10 km war auf die Dauer zu anstrengend mit dem Fahrrad zu fahren. So wurden dann die Sparbücher abgeräumt und ein gebrauchter dunkelroter „Renault 4" für 4.000 D-Mark gekauft (Foto links). Dieser Wagen mit großer Heckklappe und viel Stauraum verleitete meinen Vater, darin allerlei Sachen, die andere Leute weg geworfen hatten, nach Hause zu transportieren nach der alten pommerschen Weisheit „Wat mehr is as een Lus, dat nimm mit na Hus." (Lus ist eine Laus).

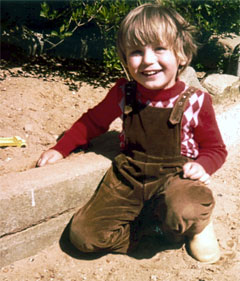

Martin

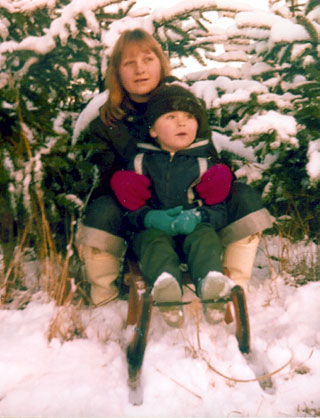

Zwölf Jahre nach uns Zwillingen kam unser „kleiner Bruder" zur Welt. Es war mitten im heißen August, als wir zu dritt mit unseren Fahrrädern sie im Kreiskrankenhaus besuchen fuhren. Mutter und Säugling wurden mit dem Krankenwagen nach einer Woche gebracht. Das Leben drehte sich von jetzt an vor allem um den kleinen Martin. Er durchlebte eine goldige Kindheit, an die auch ich gerne zurück denke. Sein Vorteil war ein Kindergarten, den die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Johannis inzwischen hatte bauen lassen. Unsere Mutter fuhr ihn auf dem Gepäckträger ihres Fahrrades dort hin und holte ihn so auch wieder ab.

Vaters Arbeit

Unser Vater Paul arbeitete also im Sommer an Straßen und Wegen der Stadt Mölln, die auszubessern und zu „teeren" waren. Er lernte dort allerlei Menschen kennen, von denen er abends viel erzählte. Meine Mutter setzte ihn als „Handelsvertreter" ein, als der er geschlachtete Kaninchen und Hühnereier bei seinen Kollegen vermarktete, womit unsere Mutter etwa 500 bis 1.000 D-Mark im Jahr einnahm. Wenn er im Sommer Urlaub nehmen musste, fuhren wir nicht weg (das taten wir auch an Wochenenden überhaupt nicht). Er ging zu dem Bauern, bei dem er früher beschäftigt war, und half bei der Kornernte und beim Stroh laden, bis er Rentner war. Das dabei verdiente Geld legte er in seinen Kalender, in den er alle Ereignisse und das Wetter sorgfältig notierte.

Alltag

Morgens stand er um 5 Uhr als erster auf, frühstückte und fuhr zur Arbeit. Im Winter musste unser Vater oftmals um 4 Uhr los fahren, wenn die Straßen mit Glatteis überfroren oder zugeschneit waren, denn er gehörte in Mölln zum Streu- und Räumdienst. Danach stand meine Mutter auf, weckte uns Kinder, wir frühstückten gemeinsam und fuhren zur Schule bzw. ich später zur Ausbildung oder Arbeit. Abends kam er kurz nach 4 Uhr zurück. Nachdem der Hühnermist vom Hof geschaufelt war, wurde Kaninchenfutter gemäht und sonst allerlei Feld- und Gartenarbeit verrichtet bis zum Abendbrot um halb 8. Abends kam oft Nachbar Alfred Beilke - auch ein Pommer aus dem selben Heimatdorf - und hielt einen „Klönsnack". Sonnabends und sonntags wurden kleine Arbeiten im Stall, im Keller oder im Schuppen erledigt.

Holz

Viel Zeit und Kraft steckte der Vater sein Leben lang in das Feuerholz. Holz war billiger als Briketts oder Koks, also wurde mit Holz nicht nur gekocht, sondern auch geheizt. Gut sägen und klöben ließen sich frisches Buchen- und Eichenholz, die auch einen guten Brennwert hatten. Doch immer wieder nahm er minderwertiges Pappel-, Erlen- oder Birkenholz an oder Abbruchholz voller Nägel, weil es (fast) nichts kostete. Dieses Holz wurde mit der Kreissäge kurz gesägt und mit Axt oder Beil auf dem Hauklotz gespalten in zum Herd oder Ofen passende Stücke. Zu meinen täglichen Aufgaben gehörte es, das Feuerholz in Kisten aus dem Schuppen in die Küche zu holen. Einmal im Jahr bekamen wir einen Anhänger voll Briketts, die wir mit Schubkarren in den Keller fuhren und aufschichteten.

Kaninchen

Auch unsere Mutter war vom Winter nicht begeistert, fiel doch in den 60er und 70er Jahren noch viel Schnee, der auf dem Hof und den Steigen geräumt werden musste. Das Füttern der Hühner und Kaninchen bei Frost mit bloßen Händen war schon mühsam. Dennoch freute sie sich, wenn im Februar oder März die Zippen viele Junge geworfen hatten. Futter war als Heu oder Rüben immer reichlich vorhanden. Mit zunehmender Zahl von Kaninchen - es waren bis zu 150 gleichzeitig - wurde auch Mais und Markstammkohl angebaut. So wurde nicht nur der eigene Garten für das Futter genutzt, sondern auch Grundstücke im Dorf, am Bahndamm oder an den Klärteichen. An den Wegrändern wurde Gras und Klee gemäht, oder auch von uns Kindern Löwenzahn („Butterblumen") gestochen.

Garten

Das Grundstück war groß genug, um darauf Obstbäume zu pflanzen, Gemüse anzubauen und vor dem Haus Blumen zu pflanzen. Im Frühsommer mit länger werdenden Tagen wurde im Garten und auf dem Feld gegraben (bzw. gepflügt vom Bauern). Dann wurde viele Gemüsesorten ausgesät wie Schnittsalat, Radis, Wurzeln (Möhren, Karotten), Rüben, Erbsen und Bohnen, oder gepflanzt wie verschiedene Sorten Kohl, Zwiebeln oder Früh- und Spät-Kartoffeln.

Vorräte

Die Erzeugnisse aus dem Garten wie Salat und Erdbeeren kamen frisch auf dem Tisch. Obst wie Kirschen, Pflaumen oder Birnen im Ganzen und Äpfel und Pflaumen als Mus wurden eingeweckt. Sauerkirschen, Johannis- und Stachelbeeren oder Fliederbeeren wurden entsaftet und in leeren Schnapsflaschen (wer immer die einmal geleert hatte, unser Vater nicht) im Keller aufbewahrt. Diese Vorratshaltung war überreichlich und weit über Bedarf, eben ein Ergebnis der „schlechten Zeit" nach dem Krieg. Die Arbeit mit uns Kindern, mit ihrem Vieh und ihrem Garten füllte unsere Mutter voll aus. Einer „fremd bestimmten" Arbeit wollte sie nie nachgehen.

Anbau

Weil wir nun zu fünft waren, fehlte uns ein Kinderzimmer für Martin. Ich schlief in der „kalten Stube" unten, meine Schwester behielt das Kinderzimmer oben neben der Schlafstube. Mit viel Sparsamkeit hatte unsere Mutter Geld auf einem Bausparvertrag angesammelt. Dort wurde das Geld aus dem Lohnsteuer-Jahresausgleich, den sie machte (er: „Verdein di dat mal") und aus dem Weihnachtsgeld angelegt. Vom Bausparen verstand sie eine ganze Menge, sie hätte als „Autodidakt" durchaus als Vertreterin Verträge verkaufen können. So wurde ein Anbau an das Haus geplant. Wegen des unzweckmäßigen Grundrisses sowohl des Hauses als auch des Grundstückes war die Schwierigkeit: An welcher Seite anbauen?

Die Zeichnungen waren fertig, der Bausparvertrag zuteilungsreif, aber unser Vater zögerte. Endlich gelang es meiner Mutter, zwei ihrer Brüder, die Zimmermann gelernt hatten, dafür zu gewinnen, mit den Maurerarbeiten zu beginnen. So viele Arbeiten wie möglich wurden so in Eigenleistung oder Verwandtschaftshilfe ausgeführt. Ausnahmen waren eigentlich nur das Dach decken und der Heizungsbau.

Im Bild links: Onkel Herbert beim Mauern.

Auf dem Foto rechts: links unser Vater mit "Onkel" Tilman Meusen einen Balken stemmend, oben Onkel Herbert.

Schwager

Doch als der Anbau fertig wurde, zog meine Schwester aus dem Haus aus und zu ihrem Freund in die Stadt. Meine Mutter nahm ihr das übel, es gab eine jahrelange Verstimmung, nicht nur wegen des Mannes, den sie sich ausgesucht hatte. Schwager Hans-Werner resümierte nach beider Tod, es sei ihm nie gelungen, für die Schwiegereltern ein Freund zu werden und nicht nur ein geduldeter Gast zu bleiben.

Auch wenn mir der Verzicht auf meine Zwillingsschwester schwer fiel, kam ich mit dem Schwager sehr gut aus. Wir feierten Parties oder fuhren nach Lübeck ins Kino oder in die Diskothek mit seinem Auto, auch einem Renault 4.

Schlaganfall der Mutter

Die Jahre vergingen, unser Bruder ging zur Realschule und dann zur Ausbildung als Forstwirt (von wem er wohl die Idee hatte?) zur Stadt Mölln; ich wohnte noch im Elternhaus und fuhr nach Ratzeburg zur Arbeit in der Kreissparkasse. Die Eltern feierten Silberhochzeit, dann seine Verabschiedung in die Rente. Wir Kinder schenkten ihnen zu Weihnachten nach dem Rentenanfang ein Fernsehgerät, auch in der Absicht, damit „ein bisschen Frieden zu stiften". Inzwischen hatte ich eine eigene Wohnung, im Elternhaus blieb noch Bruder Martin. Am Haus wurden die allfälligen Renovierungen vorgenommen. Alles war geordnet.

Im Juni 1990 kam die bittere Nachricht vom Schlaganfall in der Küche am Herd der Mutter mit nur 60 Jahren, den sie halb gelähmt und sprachlos nur wenige Wochen überlebte.

Witwer

Den Vater traf dieser Schicksalsschlag hart, sah er darin doch eine „verdiente Strafe". Bruder und Vater wirtschafteten von nun an fast zehn Jahre lang in Haus und Hof weiter. Der verwitwete Vater pflegte die wertvollste Hinterlassenschaft, die vielseitigen Beziehungen unserer Mutter, weiter. Seine Versuche, wieder eine Frau ins Haus zu bekommen, blieben erfolglos.

Seine Kräfte ließen ab 1999 spürbar nach. Dennoch kam sein „Fall" im Garten unerwartet. Auch nach seinem Schlaganfall konnten die Ärzte nichts mehr tun.

Erbe

Nun stand das Elternhaus unbewohnt, denn unser Bruder Martin hatte sich ein halbes Jahr zuvor am anderen Ende des selben Dorfes mit seiner Freundin Meike eine Mietwohnung genommen. Die Hühner mussten gleich „dran glauben", die Kaninchen behielt und fütterte Martin zum Teil noch viele Monate. Die Entscheidung, ob er das Haus übernehmen wollte, zögerte er lange hinaus. Schließlich gelang es, mit zwei Gutachten die Werte von Haus- und Gartengrundstück zu bestimmen. Martin nahm das Gartengrundstück und überließ uns Zwillingen das Haus. Dieses haben wir an den Nachbarn verkauft. Dorothea hat sich um die Vermarktung des Hausrates verdient gemacht. Das Beräumen von Haus und Hof war außerordentlich mühsam, gab es doch kaum einen Quadratmeter ohne „Sachen". Ein Dutzend Hühner- und Kaninchenkisten mussten ebenso entsorgt werden wie etliches altes Holz, Eisen und Wellasbest. Die Käufer haben alle vier Schuppen abgebrochen und das Haus von Grund auf saniert. Der Familienfriede und -zusammenhalt konnte bei der Erbauseinandersetzung gewahrt werden.

Fazit

Eine einfache Familie hat sich ihren Weg durch viel Mühsal geebnet, aber es sich oft selbst auch schwer gemacht. Mit modernen Maßstäben gemessen waren wir in den 60er Jahren regelrecht arm (Zitat Pastor Mißfelder über seine Familie: „Pastor, verheiratet, drei Kinder, asozial"). Doch jedes von uns drei Kindern hat seinen Weg gemacht.

Enkelkinder haben die Eltern nicht erlebt. Wir Zwillingsgeschwister haben keine Kinder, und bei Bruder Martin zeichnete sich auch nichts ab. Vater und Mutter gingen von uns in dem Bewusstsein, ihre Familie würde ohne Nachkommen zu Ende gehen. Doch nach mehr als einem Jahrzehnt kam es anders, Martin hat mit seiner langjährigen Lebenspartnerin inzwischen zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn.